- 按演出名稱

- 按演出時間

- 按演出場館

國家大劇院原創舞劇《馬可·波羅》22日亮相 總編導陳維亞接受記者采訪———

國家大劇院成立3年來,一直不斷推出自己的原創劇目。12月22日將上演的大型舞劇《馬可·波羅》是大劇院制作的首部舞劇作品。記者日前采訪到《馬可·波羅》總編導陳維亞,他告訴記者:“我們要通過馬可·波羅的眼睛看到,通過他的手觸摸到東方文化,讓這部舞劇告訴世界,東方文化是豐富多彩的。”

■馬可·波羅傳奇經歷提供發揮空間

選擇了馬可·波羅題材,國家大劇院經過了反復的研究。陳維亞說:“我們在題材上做了很長時間的征詢,最后鎖定馬可·波羅,因為這個形象太深刻了也太生動了,可以想象的空間太大了。現在一部分專家甚至還認為,馬可·波羅沒來過中國。但我們堅信他來過,我們堅信這部游記是他親眼所看到的,親身經歷過的。因為是在古代,因為是西方人,因為他傳奇式的跋涉千里來到東方,又寫出了極富浪漫色彩的游記,所以為我們舞劇的想象提供了很豐富的空間和很自由的方向。再有就是我們的藝術人員,我們的編劇、作曲、編導組的所有人員可謂絞盡腦汁,怎么讓它好聽好看呢,怎么讓它做的每一個環節都跟真的一樣呀。后來發現,就是抓住浪漫的情調、運用神奇的色彩來描繪馬可·波羅的東方之行。我們把整個過程集中用幾個有意思的場景表現出來,比如第二場,馬可·波羅到了中國的南方,游記里告訴我們他在南方住了很長時間。在這場中我們融進了很多中國古典文化和傳統文化的形象進來,比如說,第一次把中國的中醫、針灸作為舞蹈形象放在舞臺上,通過馬可·波羅的眼睛,看到中國中醫的神奇。我們也第一次把中國的飲食放在舞臺上,比如看到中國老百姓吃著長長的拉面,馬可·波羅也來用筷子笨拙地吃拉面。大家不是說嘛,意大利的比薩餅就是馬可·波羅傳過去的,由于他沒學到家,所以餡兒放在外面。我們的目的是通過馬可·波羅的眼睛,觸摸東方文化。”

■意大利演員演繹馬可·波羅

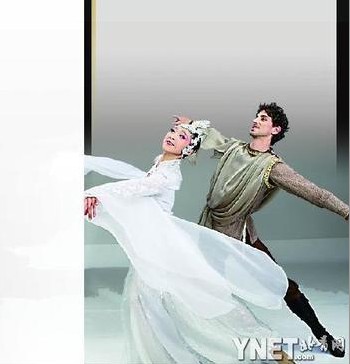

創作舞劇《馬可·波羅》,陳維亞首先想到要請一個意大利的演員來演馬可·波羅。于是,意大利米蘭斯卡拉歌劇院芭蕾舞團的主要演員米克來到北京。陳維亞告訴記者:“因為馬可·波羅是意大利人,作為國家大劇院,在這個劇中能夠請個意大利演員出演馬可·波羅,將會更有意思,將來他可以帶著我們龐大團隊回意大利去,這種交流很有象征意義。不僅是馬可·波羅,燈光設計人員也是來自圣彼得堡馬林斯基劇院的藝術家。我覺得將來我們藝術創作和藝術制作的國際合作越來越頻繁。”

芭蕾舞與中國舞怎樣融合?這是創作組的一個難題。陳維亞說:“米克在沒來以前已經自己問自己了。他是芭蕾舞演員,還學過相當程度的現代舞,他的肢體是解放的,不會像芭蕾那么板,而且在來北京之前,他已經開始自己在學習中國舞蹈了,并開始了解中國歷史。現在幾段舞蹈下來已經很默契了。我想將來的舞蹈里面,既有意大利芭蕾的影子,又有中國舞的影子,同時還有現代舞的感覺。經常有朋友問我:你這個舞劇是古典舞劇、民間舞劇,還是芭蕾舞劇?我說:不是,這是大劇院的舞劇,我關心的不是什么舞種,我關心的是人物形象是不是塑造得生動,情節矛盾是不是設計得充分,這是主要的。舞種是次要的,怎么合適怎么來,這是我的觀點。”

■想讓這部舞劇走向世界

通過馬可·波羅眼睛展示中國文化,在舞臺上需要豐富的色彩。陳維亞說:“我們是搞視覺藝術的,色彩不好看,視覺不沖擊,說什么也沒用。我們把視覺沖擊和聽覺沖擊的效果放在首位。在舞美設計上,我們不知道否定多少稿了,一定要再現金碧輝煌的元大都,讓觀眾看到這個景就得鼓掌,一定要讓觀眾看到水靈靈的江南水鄉。在表現軍營中將士的爭論時,我們用了兩個空間,這邊爭論,那邊戰火涂炭,在送馬可·波羅回西方的時候,滿臺的紅色送著他漸漸遠去,時光回到了現在。這些都是很好的創意。”

視覺沖擊還表現在融合不同的舞種。陳維亞說:“我們在一起探討,馬可·波羅這樣出場是不是他的人物性格,公主最后的告別,是公主的告別還是小村女的告別?這是人物形象和人物行為的特點,這是最重要的。為了達到目的,不管你是古典舞、民間舞、芭蕾舞,還是現代舞,包括這次元大都是蒙族,蒙族的東西出來該有就有,要合適,要融合得好。”

陳維亞告訴記者:“這部舞劇對于我和我的合作伙伴來說非常重要,因為這次是世界頂級的大劇院和國內外頂尖級的院團在一起合作,這在我的藝術創作歷程中也是第一次,所以我特別重視。舞劇成功與否,是中國舞蹈藝術的一次宣言,一次集中展示。我們也希望這部舞劇將來能走出國門,到歐洲去,到馬可·波羅的家鄉去,到世界各地去走一圈。這個標準對于我們來說很高,所以我們所有人都不敢掉以輕心。與亞運會開閉幕式相比,一個是廣場的盛典,一個是大劇院的經典,這是兩個不同的東西,如果你要聯系,那在藝術上語不驚人誓不休這一點上是一致的。亞運會要求創作人員一定堅持到開演的最后一刻還不斷修改,這次我們對《馬可·波羅》同樣這么要求。直到12月22日登臺前,我們都要不斷修改加工。我們過去有些舞劇是習慣于首演完了以后,媒體朋友說說好話就過去了。這部舞劇我以及所有參與創作的人員都想,既然排出來,既然花了錢,就應該久演不衰。要想達到這個夢想,首先我們的東西要過硬,老百姓愛看。其次,我們要成功地開辟市場,這次大劇院和東方演藝集團合作就是開辟市場的開始。”

馬可·波羅

超越了國界

主演米克·澤尼接受采訪

本報訊(記者 倫兵)在一部中國原創舞劇中邀請一位外國舞蹈家主演,《馬可·波羅》劇組的選擇讓很多人驚訝。記者在該劇排練間隙采訪到來自意大利米蘭斯卡拉劇院芭蕾舞團的米克·澤尼。他告訴記者:“馬可·波羅的影響超越了國界,具有傳奇色彩,因此要演好這個人物需要精心的準備。”

記者問米克在來北京之前進行了哪些準備?米克說:“在來北京之前我對《馬可·波羅》的劇情并不是很了解,對中國的文化和歷史也不是很了解。于是我通過在中國的朋友,通過在網絡上和能看到的圖書資料,盡量收集了解。我認為對文化的了解最為重要。馬可·波羅在意大利很有名,在來中國之前就很有名氣了。”

米克說:“在我心中,馬可·波羅就是一個傳奇,他對東方文化很好奇。他向往和平,他不遠萬里從西方來到中國,具有冒險精神和傳奇色彩。我知道馬可·波羅來中國首先是受到他家庭的影響,因為他的家里在意大利是做貿易的,在來中國之前也接觸了很多東方人和中國人,但是馬可·波羅的東方之行卻超越了他原來的貿易家庭的影響,他不僅來到中國,還與中國皇帝結下了深厚的友誼,增進了東西方文化的交流。”

這一次,米克不僅要展示他的芭蕾舞功底,更要與中國演員們表演中國舞蹈,米克說:“在過去,我沒有現場看過中國舞蹈演出,但是看過一些視頻,我覺得中國舞蹈更注重情感的表達,每一個動作都來源于文化,在表演上需要感情特別投入。中國舞蹈在男女演員的互動上特別強調相互的交流,強調與自然的關聯。”

其實,米克·澤尼對于中國觀眾并不陌生,2005年他曾隨米蘭斯卡拉劇院芭蕾舞團來北京演出《仲夏夜之夢》,他說:“那一次我對中國的印象特別深刻。中國與意大利是兩種文化,上次來到北京,我對中國對傳統文化的保護有極為深刻的印象。我參觀了長城與故宮,我覺得那是其他任何景色都不能帶來的心理上的撞擊。”