- 按演出名稱

- 按演出時間

- 按演出場館

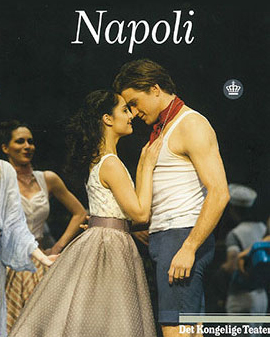

芭蕾舞劇《拿波里》是一部三幕浪漫芭蕾舞劇,于1842年3月29日在丹麥皇家劇院首演,當時便一舉成功,成為布農維爾的杰作之一,同時也是國際上最具影響力的芭蕾舞劇之一。《拿波里》取材于民間故事,反映了布農維爾的浪漫主義精神,堪稱丹麥式浪漫主義的積極詮釋。

該舞劇講述了泰瑞西娜和熱那羅這對年輕情侶的愛情故事。他們在經歷種種苦難之后,最終廝守在一起。社會背景的差距與社會環境的作祟使他們無法自救。然而他們偉大的愛情與對于基督的信仰引導他們戰勝邪惡的力量,并獲得了終生的幸福。第一與第三幕大量、豐富地描寫民間風土用于對比襯托出邪惡而蠱惑的藍色洞窟的世界,但是正如每部童話都有著完滿的結局一樣:光明掩蓋黑暗,正義戰勝邪惡,愛情超越死亡。

編舞:尼古拉·胡貝與索蕾拉·英格倫 (根據奧古斯特·布農維爾改編)

導演:尼古拉·胡貝索蕾拉·英格倫

舞美:瑪雅·拉文

音樂:愛德華·赫爾斯戴德、H. S. 鮑里、H. C. 倫拜與路易斯·阿勒努伊斯

燈光:米基·昆圖

尼古拉·胡貝藝術總監

尼古拉·胡貝1967年出生于哥本哈根,1978年進入丹麥皇家舞蹈學校學習,1984年入行演出,1986年加入身體芭蕾舞團并于兩年后擔任舞團首席。1992年被任命為紐約市芭蕾舞團首席。在丹麥皇家劇院期間,他領銜演出了丹麥芭蕾舞團的絕大部分角色,包括浪漫派芭蕾如《仙女》《羅密歐與朱麗葉》與《奧涅金》,以及新古典主義芭蕾如喬治·巴蘭欽的《阿波羅》。胡貝于1992年與紐約城市芭蕾舞團首次出演巴蘭欽的《多尼采蒂變奏曲》。此后,他迅速成為團隊中的明星舞者,直到他2008年的告別演出。他在各種不同的芭蕾舞劇中出演主角,包括巴蘭欽、杰羅姆·羅賓斯與彼得·馬丁斯的作品。

自2008至2009演出季以來,尼古拉·胡貝擔任丹麥皇家芭蕾舞團的藝術總監,此后他擔任編舞并指導丹麥皇家芭蕾舞團超過15年。2008年他和索蕾拉·英格倫合作指導《吉賽爾》。次年,兩人發布了他們對于奧古斯特·布農維爾新版《拿波利》的詮釋。2011年,他們將布農維爾的童話芭蕾《一則民間故事》的當代新版本搬上舞臺。2012年,胡貝轉向馬里烏斯·佩提帕德經典作《舞女》。2014年,他為莎士比亞的《第十二夜》編舞,演員名單中聚集了丹麥皇家芭蕾舞團的學生與年輕舞者。上個演出季,他推出了兩部經典作品的新詮釋——同絲莉亞·珊朵夫合作了一部截然不同的《仙女》,將新版《天鵝湖》更進一步簡化,成為融合燈光與視覺效果的一部電影版本。

演出團體

丹麥皇家芭蕾舞團

丹麥皇家芭蕾舞團是世界上歷史最為悠久的芭蕾團體之一,成立時間可追溯到十八世紀七十年代,如今舞團憑借其獨特的布農維爾風格在國際上獨樹一幟。沒有一個芭蕾舞團像丹麥皇家芭蕾舞團這樣保留了從浪漫主義時期到十九世紀的如此多的經典劇目,并始終保持著傳統的演繹風格。《仙女》《拿波里》和《一個民間傳說》不僅是丹麥皇家芭蕾舞團史上的重要劇目,在國際舞臺上也久演不衰。

丹麥皇家芭蕾舞團在二十世紀已經發展成為一個涵蓋現代風格的舞團。從喬治·巴蘭欽、丹麥編舞家哈拉爾德·蘭德爾和F.弗林特的新古典主義作品,再到現代歐美編舞家約翰·紐梅爾、莫里斯·貝嘉和吉里·基里安,都在丹麥皇家芭蕾舞團留下了印記。許多上演的新作品出自阿列克謝·拉特曼斯基、魏因·麥克格雷格、亞歷山大·埃克曼與克里斯托弗·威爾頓等正在崛起的冉冉新星。