- 按演出名稱

- 按演出時間

- 按演出場館

2017國家大劇院舞蹈節:內蒙古藝術學院舞劇《草原英雄小姐妹》 2017-11-14 至 2017-11-15

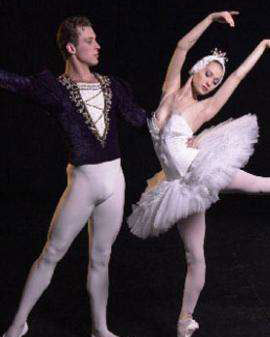

2017國家大劇院舞蹈節:內蒙古藝術學院舞劇《草原英雄小姐妹》 2017-11-14 至 2017-11-15 2017國家大劇院舞蹈節:遼寧芭蕾舞團《天鵝湖》 2017-11-17 至 2017-11-18

2017國家大劇院舞蹈節:遼寧芭蕾舞團《天鵝湖》 2017-11-17 至 2017-11-18 2017國家大劇院舞蹈節:馬林斯基劇院芭蕾舞團《睡美人》 2017-11-21 至 2017-11-23

2017國家大劇院舞蹈節:馬林斯基劇院芭蕾舞團《睡美人》 2017-11-21 至 2017-11-23 國家大劇院、維也納歌劇院聯合制作威爾第歌劇《法斯塔夫》 2017-12-03 至 2017-12-10

國家大劇院、維也納歌劇院聯合制作威爾第歌劇《法斯塔夫》 2017-12-03 至 2017-12-10林懷民的大地之歌

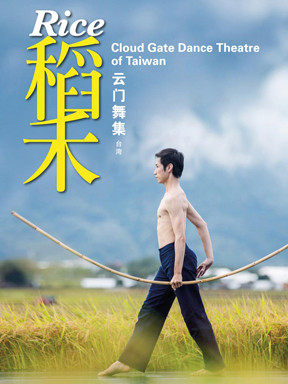

2013年,云門舞集四十周年,林懷民以新作《稻禾》,向孕育云門的臺灣土地及人民致敬。

臺東池上是《稻禾》的發源地。位于臺灣東海岸的池上,群山環繞,水源豐富,和風不斷,日夜溫差大,是稻米生長的溫床。日據時代,池上米奉命年年進貢東京日本皇室,因而有“皇帝米”的美譽。50年代,因為使用化學肥料,池上米身價大跌。90年代后,居民積極推動有機耕作,種出了營銷歐盟國家的高級米。近年更因一望無際的稻田風光,成為熱門的旅游景點。

池上氣魄萬千的稻浪與居民堅定的環保意識,深深撼動林懷民。他帶著舞者遠赴池上,跟農友一起揮汗收割稻米,為新作暖身,也把《稻禾》的預演搬到池上田間,讓舞者在綿延的金黃稻穗環抱中起舞。三天的演出,時而烈日當空,時而大雨傾盆。然而,池上鄉親以及來自臺灣各地與海外的觀眾全力護持。每場兩千觀眾頂著驕陽,或穿著雨衣屏息觀賞,掌聲撼動四野。

2017國家大劇院舞蹈節:林懷民·云門舞集《稻禾》北京站

云門在臺東池上稻田演出?攝影:劉振祥

攝影家張皓然以兩年的時間,多次到池上駐點,記錄一方稻田的生命周期:從初秧,結穗,收割,焚田,到春水重新灌滿田地。影像設計王奕盛,將這些美麗非凡的影像以全景和特寫交織投射在天幕與地板上,營造出奪人魂魄的舞蹈空間。王奕盛因《稻禾》獲得2014年英國劇場影像設計的最大獎“光明騎士獎”(Knight of Illumination 2014)。遼遠而穩定的臺灣客家古調,西方歌劇高昂的詠嘆調,池上在地錄制的稻浪風濤,雷鳴雨聲,共同成就了《稻禾》的音樂環境。林懷民說,種田的故事池上的朋友已經說得很好,《稻禾》不走寫實路線。他以泥土、花粉、榖實、風、水、火這些自然界的因素為題起舞,訴說稻米的生命周期,也委婉喻示人生。

2017國家大劇院舞蹈節:林懷民·云門舞集《稻禾》北京站

攝影:劉振祥

倫敦泰晤士報說:“林懷民舞作與云門的演出風格獨特非凡,他們總能打破西方人對舞臺時間的期待。他緩緩建構舞姿,細密展開舞句,舞作彷佛在另一個平行時空進行。舞者對身體的高度掌控,有如超人。”

2017國家大劇院舞蹈節:林懷民·云門舞集《稻禾》北京站

攝影:Gia To

2017國家大劇院舞蹈節:林懷民·云門舞集《稻禾》北京站

舞者:黃珮華、蔡銘元?攝影:劉振祥

在《稻禾》中,云門舞者以多年修習內家拳與太極導引的身法呈現當代舞步。舞作以女舞者彎腰跺地的勞動身形破題。《花粉II》一段,一對男女舞者綠色稻浪投影紋身,昆蟲般交纏起舞。在《火》的章節,烈火焚田的影像鋪天蓋地,男舞者持棍械斗,劈打舞臺,彷佛象征人類對地球的無情破壞。在終結的篇章,女舞者在焦土冒煙的景觀中,如牛負犁,沉重移步,重新引水入田,溫馨的客家歌謠催出田水倒映藍天白云的影像,為觀眾帶來了洗滌的靜謐。

2013年11月22日,《稻禾》在臺北戲劇院世界首演,并于兩廳院藝文廣場及臺灣七個縣市文化中心,同步進行實況轉播。演出結束,林懷民率領舞者到廣場上,向席地而坐的兩萬觀眾致謝,并邀請大家合力展開“風調雨順”、“國泰民安”兩幅巨型紅色布幔,為臺灣祈福。

2014年起,《稻禾》展開全球巡演,包括紐約、華盛頓、洛杉磯、舊金山、巴黎、里昂、倫敦、莫斯科、香港、新加坡、德累斯頓等大城的觀眾每每在舞作終結時起立喝采。

2017國家大劇院舞蹈節:林懷民·云門舞集《稻禾》北京站

舞者:李宗軒、余建宏?攝影:劉振祥

??主創:

??構想/編舞 林懷民

??音樂:客家山歌、梁春美、石井真木、貝里尼、圣桑、施特勞斯

??舞臺設計:林克華

??燈光設計:李琬玲

??影像設計:王奕盛

??影像攝影:張皓然

??服裝設計/制作:安郁茜、黃莉婷、實踐大學服裝設計系

??林懷民創作助理:梁春美

??委托創作:柯文昌

??國際劇院聯合制作

??臺灣兩廳院表演藝術中心

??新加坡濱海藝術中心

??香港新視野藝術節

??英國倫敦沙德勒之井劇院

??德國德勒斯登歐盟藝術中心

??法國巴黎市立劇院

??《稻禾》舞評

??《稻禾》靈敏的結合了人與自然,東方與西方,死亡與重生,極端感人…是林懷民的大地頌歌。

——倫敦?《衛報》

??林懷民舞作及云門舞集演出的獨特之處,在于他們打破了西方對舞臺時間的期待。

??他能緩緩建構圖像,精密展開表述,舞作彷佛在另一個平行時空進行。

??云門舞者對身體的高度掌控,有如超人。

——倫敦?《泰晤士報》

??熾熱的臺灣節奏,感官的視覺盛宴。

??舞蹈搭配以水稻生長展現自然變貌的地景投影,祥和寧靜,卻又強烈起伏,

??令人贊嘆不已。不斷變換的圖像與舞臺上的動態交融呈現天人合一的境界。

——德國?德勒斯登新聞報

??如假包換的光合作用。在《稻禾》里,云門帶領著觀眾穿越生命的輪轉。

??令人屏息的影像,顫動的身體,迫使你沉淀,安靜,思索關于地球的復蘇。

——英國?巴哈網站

2017國家大劇院舞蹈節:林懷民·云門舞集《稻禾》北京站

林懷民云門舞集創辦人暨藝術總監

2009年,林懷民獲歐洲舞動國際舞蹈大獎頒贈“終身成就獎”,評審團贊譽他是“創新舞蹈的先驅,與喬治?巴蘭欽、威廉·弗塞斯、莫里斯·貝雅等二十世紀獨創性的編舞大師同層級的藝術家。”

2013年7月,林懷民繼瑪莎·格萊姆、默斯·堪寧漢、皮娜·鮑希之后,獲頒美國舞蹈節“終身成就獎”,表揚他因“對舞蹈無懼無畏的熱忱,使他成為當代最富活力與創意的編舞家之一。他輝煌的作品不斷突破藩籬,重新界定舞蹈藝術。”同年4月,國際劇場組織邀請林懷民在巴黎舉辦的“國際舞蹈日”慶祝活動中,代表全球舞蹈人士發表舞蹈日獻詞。

林懷民出生于臺灣嘉義,是六、七十年代臺北文壇矚目的作家,22歲就出版了兩本小說。1972年,林懷民自美國愛荷華大學英文系小說創作班畢業,獲藝術碩士學位。旅美期間,在愛荷華大學與紐約學習現代舞。

1973年,林懷民創辦云門舞集;1983年,創辦臺北藝術大學舞蹈系;1999年創立云門2。兩個舞團巡演國際,獲得熱烈好評。他編作了87支舞蹈,包括26出長篇舞作。林懷民經常從亞洲傳統文化與美學汲取靈感,創作充滿當代意識的舞作。歐洲舞蹈雜志贊譽:“云門之舞舉世無雙。它呈現獨特、成熟的中國編舞語言。這項亞洲舞蹈進化的重要性,絕不亞于威廉·弗塞斯的法蘭克福芭蕾舞團對歐洲古典芭蕾的影響。”

林懷民獲獎無數,包括臺北藝術大學、臺灣大學、中正大學、交通大學、政治大學與香港浸會大學的榮譽博士,有“亞洲諾貝爾獎”之稱的麥格塞塞獎、美國洛克?斐勒三世獎、法國里昂國際舞蹈節“最佳編導”、法國騎士文藝特殊貢獻二級勛章、國際表演藝術協會卓越藝術家獎,以及《時代》雜志“亞洲英雄人物”。

以他為主題的電視紀錄片包括《臺灣人物志──林懷民》(Discovery頻道)、《人間行腳──林懷民的故事》(英國Opus Arte),以及《林懷民──在不同世界的交界》(歐洲公視ARTE/德國公視ZDF)。2000年起,林懷民擔任“新舞臺·新舞風”藝術總監,邀請國際杰出的當代舞蹈家到臺北演出。

2012年,應勞力士基金會邀請,林懷民擔任第六屆“勞力士創藝推薦資助計劃”舞蹈類導師,在2012年至2013年度,指導全球遴選岀來的巴西年輕編舞家愛德華多·福島。2015年,獲頒“蔡萬才臺灣貢獻獎”。

2017國家大劇院舞蹈節:林懷民·云門舞集《稻禾》北京站

??池上.稻米

??文/林懷民

??我有“稻米情節”。七零年代的《薪傳》徒手“插秧”。九零年代的《流浪者之歌》真米登場。遠兜遠轉,云門四十歲,我竟然又回到稻田。

我在嘉義新港故鄉渡過童年。短短的街道之外,就是嘉南平原。天氣好的時候,會看到稻禾翻動的盡頭聳立著新高山。玉山,日據時代叫新高山。我也看到農友終年忙累。烈日下布秧,除草,踩水車。收割后,稻谷鋪滿厝前埕仔,在太陽下曬干。因為熟悉,稻米很容易挑動我。這是我生命的一部分。

過去農村支撐起經濟生產、人情網絡,更內化了謙卑有情、敬天愛土等素質。但是,臺灣農村今日面臨農地流失、農地廢耕、農地改成建地、糧食自給率下降、生態災難等巨大的挑戰。

我們需要提出新時代的,前瞻性的國土規劃。農村代表人跟土地,跟大自然的和諧互動,是城市人精神的窗口,要護住,不能讓水泥高樓無限制地蔓延,扼阻了我們的呼吸。

池上讓我看到臺灣人的進步

我是城市人,對農村和農民有固定印象。雖然也從媒體讀過新農民的報導,池上朋友讓我真正看到臺灣農民的進步。

因為籌備《稻禾》,我們選上池上稻米達人葉云忠先生的田,請電影攝影家張皓然蹲點攝錄稻米的一生。錦園村村長李文源說:“你選這塊田,是因為我們沒有電線桿,對不對?”臺電要在田里架設電線桿,李村長率村民抗爭,讓電線走地下,造就了幾十公頃,浩瀚無瑕的稻海,李村長引以為傲。農民除了要工作方便,還要求美!池上那么干凈,跟印象中“古代”的農村不一樣。

葉先生夫婦請云門同仁吃飯。走上二樓就看到超大幅的米勒《拾穗》復制畫布滿客廳墻面。我一驚,又想,畫作主題切合葉家農耕生活,不意外。一轉身,卻見梵高《星空下的咖啡店》矗立對墻。閣樓一條長桌,是葉太太美锜女士寫字的地方。書法作品像晾衣服一樣地吊滿幾條鐵絲。事實上,很多池上人都寫字。耕讀人家,池上農友就是。

花東縱谷里的池上,土地肥沃,和風習習,日夜溫差大,是好稻米的溫床。日據時代,池上農民被命令年年上繳稻米,貢呈東京皇室。“皇帝米”之名享譽全臺,許多外地的便當也跟著冒稱“池上便當”。五十年代,池上跟隨時代風氣,灑用農藥,聲譽、米價大跌。九十年代,年輕鄉民推動有機耕種,與土地和解,恢復“皇帝米”的美譽,也通過歐盟的嚴格認證,打進歐洲市場。

一位老先生驕傲地告訴我:“我們是科學種田。要講習,要填表格,每天要讀資料,很忙。”

二〇一二年十一月,云門舞者到池上體驗割稻,為《稻禾》的創作做準備。長時間的彎腰,脊椎比想象中的痛。抱稻穗的滿足,比想象中還快樂。指導我們的張天助先生,風趣地示范,鼓勵,讓大家笑聲連連。他自己說,本來個性靦腆,到臺北上了卡內基訓練課程后,溝通能力大增,生活愉快很多。

農友的視野,談吐和自信大大顛覆刻板的農民印象。不變的是他們的勤樸和誠懇。池上朋友讓我看到臺灣農村的新發展。他們使我尊重,同時使我汗顏。住在城市的我們擁有很多資源,可是我們是不是比他們更勤奮?鄉村農民有了巨大的進步,作為都會藝術工作者的我們,如何開拓視野,提升質量是必須長期面對,思考的課題。

云門四十周年紀念舞作「稻禾」

《稻禾》是很難的創作,因為太熟悉,或者你以為太熟悉。

我不想回去走《薪傳》那類寫實的路,那要怎么跳?最后,我想,可不可以就講陽光、泥土、風和水,花粉和谷實,以及稻米的生命輪回?收割之后,延火燒田。春天到臨,犁翻焦土,重新灌水,薄薄的水上倒映舒卷的云影。稻田四季如此,人生如是。這樣想著,我終于可以動手編作。社會苦悶的時節,我希望能把池上的明亮美好,透過舞蹈帶給觀眾。

李村長說,他不喜歡臺北,“每個人走路像跑步!”云門動不動就上飛機,到世界大城演出,李村長一定覺得我們是瘋子。二〇一三,云門四十,我們把演出的重心挪回臺灣,臺北、臺中、高雄、臺南之外,也到花蓮、臺東、苗栗、南投、員林這些不曾經常訪演的城鎮,跟鄉親見面。那年十一月,我們在收割后的池上田間鋪上地板,稻浪作背景,演出《薪傳》中的《渡海》和《稻禾》選段,向給我們感召,給我們協助的池上友人致意。演完后,走在池上街頭,人人都笑裂了嘴,說好看,說云門要年年到池上。

臺灣演出后,《稻禾》去了巴黎、倫敦、德累斯頓、紐約、洛杉磯、舊金山、華盛頓、莫斯科、北京、上海、廣州、香港、首爾等幾十個大城演出。西方觀眾不熟悉稻耕文化,卻也感動落淚。原來,對農村,對人與大自然有機的互動是普世的鄉愁。

我想,尊重土地,安頓了土地的有機呼吸,二十一世紀的人心才能跟著安定下來吧。

云門舞集

1973年由林懷民創立,是臺灣第一個職業舞團,也是華語社會的第一個當代舞團。40年來,云門的舞臺上呈現160多出舞作。云門舞碼豐富精良;多出舞作因受歡迎,一再上演,而成為臺灣社會兩三代人的共同記憶。

云門也經常應邀赴海外演出,是國際重要藝術節的常客。舞團在臺灣及歐美亞澳兩百多個舞臺上,演出超過兩千場,以獨特的創意,精湛的舞技,獲得各地觀眾與舞評家的熱烈贊賞。

1998年,成立云門舞集舞蹈教室,推動不追求技巧的生活律動課程。1999年成立“云門舞集2”,培養年輕編舞家,深入鄉鎮及校園,為學生和普羅觀眾演出。2003年,云門成立30周年,臺北市政府將云門辦公室所在地定名為“云門巷”,肯定并感謝云門舞集三十年來為臺北帶來的感動與榮耀。