- 按演出名稱

- 按演出時間

- 按演出場館

演出介紹

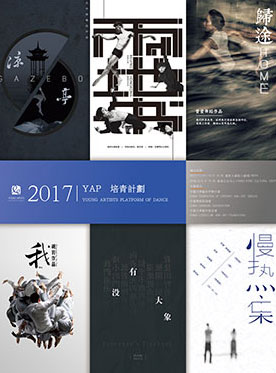

“青年舞蹈人才培育計劃”是針對最具創新潛能和發展潛力的青年舞蹈人才,給予創作扶持的專門項目。以開放的創意、專業的平臺孵化和推介優質的原創作品,提供國際交流與展示的平臺。自2014年起,成功舉辦3屆,是中國舞蹈界最具活力與創意的一項品牌活動。該活動于每年年底在北京舉辦,匯集國內外眾多優秀青年藝術家及其原創作品。內容涵蓋委約創作、駐地藝術家計劃、舞蹈影像展映、舞蹈營、校園新勢力、高峰論壇等高品質藝術活動。

11月28日 《慢熱集》

11月29日 上半場《歸途》/下半場《涼亭》

11月30日 上半場《我》/下半場《沒有大象》

12月2-3日 《兩地書》

劇目介紹

《慢熱集》

慢,是一種生活方式,

熱,是一種生命狀態,

“慢熱集”薈聚五部誠意之作,五種年輕姿態,只為讓你慢慢感受,感受當下。

田湉 《俑》

作品塑造了漢代舞俑的“活”的形象。古代舞蹈的“真相”已然逝去或大部分失去,《俑》想要嘗試將“過去的”和“現在的”打通貫連,立足當下、包孕過去,又奔向未來。

查龍浩 《喪俚調》

土家族人對“死亡”的態度是那樣無畏、坦然。如同這個作品的誕生,一切都是那樣自然的發生。

劉迦、曲繼程 《00:00》

重復,循環,疊加,打破,再重組,

被賦予意義的“零”還有多少可能?

用肢體探索它更多的未知……

胡沈員 《眾 從 人》

作品源自對身體本身的創造和積累。

“人”,擅思,創新者。“從”,二人,隨行也。“眾”,其多,難服從。

張翼翔 《老友記》

你我本是不同的色彩,

卻相遇在同一個空間;

當時間流逝后的積淀,

這里的記憶不再黑白。

《歸途》

我們行走在荒莽世界,終其找尋

記憶,羈絆,本真,歸屬

那存在于我們身體里的過去,是活在當下的證明

打破,重塑,撞擊,再生

我們彷徨于明暗之間,不知道是黃昏還是黎明

而一個叫“家”的方向始終牽引

初萌《歸途》創作之意,因曾經的熟稔漸成陌生,回歸本真的心靈渴望被探尋。每一位舞者,每一個個體,每一個生靈,有著不同自我表達、自我對話的方式。在這場尋“家”之路中,以交錯空間、時間為軸貫穿,結合后搖現場樂隊、肢體、言語、戲劇,舞者直面自我,講述回歸心路。

我在尋路。愿你也一同踏上歸途,朝向心靈所在之都。

——曾瑩

《涼亭》

當我以為

我是在為愛情而處于快樂或者悲傷的狀態時

我不知道那是什么

但那些快樂和痛苦是真實的

如此就夠了

我們將它們命名為愛情

是因為這是個美好的詞

那

當我們談論愛情的時候

我們又在談論什么呢

是誓言

還是欺騙呢

是謊言

還是責任呢

無論你要建的是宮廷閣樓還是草房陋居

畢竟都是平地而起

與生活兩兩相望

涼亭就是我要找的一個出口

因為它是相聚又相送的一個美好的地方

——鞏中輝

《我》

我,我是誰?每一個人內心都會追問的問題,感謝這次創作讓“我”與“我”做了一次深度的對話,詢問自己這個千百年來的哲學問題。看似簡單,但越問越覺得復雜,我用我的方式來解答,也許你會有你自己的答案。

——胡巖

《沒有大象》

大象太大,

我們看不見后背,

就像看不見真相一樣。

大象太老,

我們不知道它的心,

是不是還年輕。

大象在作品里只是一個符號,它象征著孤獨、沉默與看不見的真相。不同身份的人,經歷過不同的擁有與失去,若放在時間維度中,這些遭遇的具體事件將化為烏有,留下的只有情緒。作家伊維塔·澤魯巴維爾的一本書《房間里的大象》,探討著合謀性沉默意識。而當人們的隱私、情感與劣根性都被視而不見后,人性的孤獨就愈發孤獨。

——常肖妮

《兩地書》

為慶祝香港回歸20周年,培青計劃聯手香港藝術節,推出兩地青年藝術家共同創作的舞蹈劇場《兩地書》。匯集內地、香港當下最為活躍的青年編導及舞者,通過不同的文化背景、知識結構和創作方式的交流與碰撞,在“人與城市”的主題下,用當代藝術表達和演繹三段不一樣的愛情、友情、親情。