- 按演出名稱

- 按演出時間

- 按演出場館

美國東海岸野生海參-自然曬干 0000-00-00 至 0000-00-00

美國東海岸野生海參-自然曬干 0000-00-00 至 0000-00-00 【上海】 光輝歲月-打擊鼓前世今生專場演奏會 2020-04-25

【上海】 光輝歲月-打擊鼓前世今生專場演奏會 2020-04-25 【北京】高山流水遇箏音-大師的啟蒙丁雪兒古箏賞析音樂會 2020-05-01

【北京】高山流水遇箏音-大師的啟蒙丁雪兒古箏賞析音樂會 2020-05-01 【蘇州】菊次郎的夏天—久石讓輕音樂之旅鋼琴音樂會 2020-05-01

【蘇州】菊次郎的夏天—久石讓輕音樂之旅鋼琴音樂會 2020-05-01演出介紹

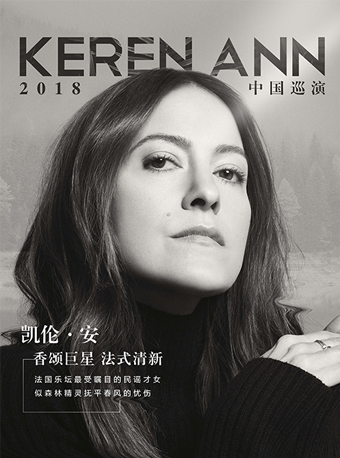

有人說,Keren Ann的歌聲像是把靈魂領出來,在不吵不鬧的小巷里邊走邊唱,像是觀眾只有自己,更像是觀眾是整個世界。如吟游詩人般將一切用歌聲詩意化,如夢幻泡影,亦如心底呼喚。

有人說,她的音樂適合作為世界任何一家咖啡館的背景樂。隨著淺吟低唱的天籟之音,華美矜持,穿透靈魂,被稱為法國“香頌天后”。

Keren Ann,1974年出生于以色列,有著非常不尋常的身世,父親為俄國以色列混血,母親為荷蘭爪哇混血,Keren Ann身上流著四種不同民族的血液。她在荷蘭度過童年,十一歲搬至巴黎定居,自此開始了歌手生涯。她目前旅居于巴黎紐約兩地,好似她分別用法語與英語演唱專輯里的歌曲。

她是法國樂壇最受矚目的民謠才女,從小學吉他時就開始扒Joni Mitchell的曲子,11歲舉家遷往巴黎后竟然得到了Joni Mitchell的賞識而結識了著名制作人Benjamin Biolay,后者的古典音樂背景為她的作品帶來更豐富的編配層次。2000年Keren Ann的首張專輯《LaBiographie De Luka Philipsen》融入了俄國文學、猶太民謠和法國詩歌,并以Trip-Hop、民謠及法國流行樂的融合形式現身,一舉在歐洲贏得巨大成功。一曲《Jardind’ Hiver》更是驚動了80高齡的法國Bossa Nova鼻祖Henri Salvador,后者在自己的經典復出專輯《Chambre Avec Vue》中收錄了包括《Jardind’ Hiver》在內的5首由Benjamin Biolay和Keren Ann創作的曲子。

在發表了Not Going Anywhere(守候)與Nolita(諾莉塔)兩張大受好評的專輯后,這位穿梭與紐約與巴黎之間的香頌女伶獲得了來自世界各地對于她作品的肯定與贊美。重新回到錄音室后,Keren Ann對過去的作品做了一次徹底的回顧,“目前最 大的挑戰就是把所有的東西都配上音樂”。

Keren Ann的聲音很干凈,幾乎可以聽見鼻音,看到她那張憂郁的臉,會自然的跟著她一起傷感。她的英文和法文的歌聽起來都很舒服,有人說她迷人她卻讓人看到的是她的憂郁。

“我希望我的歌迷通過我憂郁的音樂來了解我黑暗和光明的一面”她說。

而她的歌迷則形容:“如果可以,我想這樣描述一種音樂體驗——那些我入骨喜愛的嗓音多么像是一種藝術的抽象,而我相信愈是抽象的東西愈接近本質,那種純粹的黯然讓我不能自拔,一邊迷戀一邊痛苦,一邊享受一邊掙揣......似乎...總有什么隱藏在晦澀不明的地方數著我的心悸。”

有人形容Keren Ann的作品是清新的,對這一看法,她回應說“呼吸著新鮮的空氣,也許不能減輕壓力,但能使你感到舒適,即使是比較消極的形式。”

她的作品亦如超越了音樂定義的藝術品,似雕塑,似畫作,似戲劇,似文學,她的音樂永遠來源于生活,正如她形容的,用印象派的方法去填充勾勒出的印象氛圍。這種深深的印象感令聽眾總能不自覺深陷其中,有如一場大夢,一夢初醒,余音繞梁。

Keren Ann的第一個樂隊名叫KAB(Keren Ann Band的縮寫)持續了三年時間。

1997年,Keren Ann為Alexandre Arcady導演的電影《K》寫了一首歌《父親》,在這部電影里她還出演了一個小角色。

1998年,Keren Ann與另外兩個女人一起成立了一支叫做Shelby的樂隊,他們發行了一張專輯《1+1+1》,取得了小小的成功。

2000年,Keren Ann以專輯《La biographie de LUka Philipsen》開始了她的獨唱生涯。同年,Keren Ann幫Benjamin Biolay創作了首張專輯《Rose Kennedy》。他們兩人的組合還曾幫Henri Salvador創作了暢銷專輯《Chambre avec vue》。

2002年,Keren Ann發布法語專輯《La Disparition》。

2004年,Keren Ann發布法語專輯《La Biographie de Luka Philipsen》。同年,Keren Ann發布英語專輯《Not Going Anywhere》和《Nolita》。

2007年,Keren Ann發布同名專輯《Keren Ann》。

2016年,Keren Ann發布專輯《You’re gonna get love》,在中國展開新專輯巡演。

2018年,Keren Ann將再次歸來,在陽春四月,舉行【萬有音樂系】Keren Ann 2018 中國巡演。