- 按演出名稱

- 按演出時間

- 按演出場館

如果沒有電影配樂,作用于視聽的電影藝術將大為失色。在過去的一百年間,電影這種以故事與人物為媒介,以視覺為手段的藝術形式獲得了空前的發展,一度讓歌劇、雕塑、繪畫乃至文學等藝術形式相繼退居邊緣化。

音樂是電影的上下文,插曲是故事的點睛筆。聽覺藝術的音樂形成了與電影藝術夫唱妻隨的格局。一個世紀以來,優秀的電影插曲反客為主,成為電影的靈魂,甚至當狗血雞肋的影片早已淹沒不傳,插曲卻在歲月的滌蕩下更顯風華的事例屢見不鮮。

美國紐約百老匯與英國倫敦西區,號稱當代音樂劇的兩大重鎮,它們斗成雙絕,隔洋相望,顎視爭先,難分伯仲。1990年4月8日,英國作曲家、音樂制作人安德魯·韋伯自己編劇、作曲、制作了音樂劇《愛情面面觀》,大師聲稱這是他最滿意的音樂劇,但首演時票房業績不佳。這首《愛改變著一切》是貫穿全劇的主題曲。在歐洲,一代“音樂劇之王”韋伯又被譽為“當代舒伯特”。

《莫斯科郊外的晚上》又稱“莫斯科之夜”,是前蘇聯最具國際影響力的歌曲之一。作曲家索洛維約夫-謝多伊是著名的歌曲大師。作品原為莫斯科電影制片廠1956年拍攝的紀錄片《在運動大會的日子里》而作,1956年在第6屆世界青年聯歡節上奪得了金獎,從此風行全球。特別在中國大陸,至今已至成為中國家喻戶曉的歌曲。

出自1968年奧斯卡經典電影,由影帝達斯汀·霍夫曼主演的《畢業生》,是上世紀60至70年代美國年輕人最喜愛的影片之一。對于我國80年代至90年代間的大學生說,該片是他們接觸西方,了解第一世界青年生活的重要窗口。熱映后,影片的主題曲《寂靜之聲》廣受追捧,也使演唱者、美國著名的民謠組合保羅·西蒙與加芬克爾一舉成為大牌歌星。

歌曲《一剪梅》是1984年臺灣同名電視連續劇的主題歌,由臺灣著名歌手費玉清演唱,該劇后來在中國大陸播出時大受歡迎。作為一首廣為傳唱的歌曲,《一剪梅》在“好歌大家唱”評選活動中獲獎。歌曲的詞作者“娃娃”真名陳玉貞,曲作者陳怡又名陳彼得,是臺灣引進西方流行音樂的第一推手,享譽“流行音樂教父”。

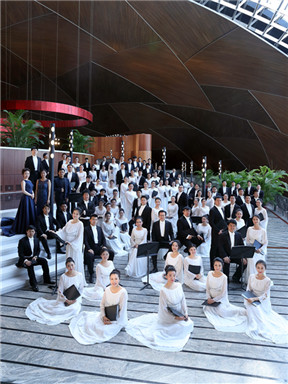

每種文化都有自己的專屬軌道。每一首電影插曲的背后,都有一段難忘的故事和回憶。歡迎朋友們如約走進大劇院,享受旋律的盛宴,品嚼音響的華筵。

曲目:

混聲合唱《愛改變著一切》,選自音樂劇《愛情面面觀》 韋伯 曲

《溫柔的愛》,美國影片《手足情仇》插曲 喬吉·普爾登 曲

斯卡保羅集市 蘇格蘭民歌

《翻山越嶺》,選自電影《音樂之聲》 理查德·羅杰斯 曲

女聲合唱《我心依舊》,電影《泰坦尼克號》插曲 詹姆斯·霍納 曲

《季節的變換》,動畫片《魔女宅急便》主題曲 久石讓 曲

男聲合唱《我的準則》 加爾文·哈里斯 詞曲

《寂靜之聲》,電影《畢業生》主題曲 西蒙 曲

《莫斯科郊外的晚上》,影片《在運動大會的日子里》插曲?謝多伊 曲

一剪梅 娃娃 詞 陳怡 曲 金巍 編合唱