- 按演出名稱

- 按演出時間

- 按演出場館

紀念李德倫誕辰100周年音樂會 2017-06-06

紀念李德倫誕辰100周年音樂會 2017-06-06 《輕歌曼舞》北京交響樂團2017樂季音樂會 2017-06-11

《輕歌曼舞》北京交響樂團2017樂季音樂會 2017-06-11 菲利普·赫爾維格與法國香榭麗舍樂團貝多芬專場音樂會 2017-06-15

菲利普·赫爾維格與法國香榭麗舍樂團貝多芬專場音樂會 2017-06-15 交響民樂·世界首演 譚盾與中央民族樂團音樂會 2017-06-16

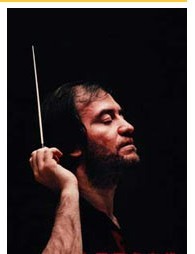

交響民樂·世界首演 譚盾與中央民族樂團音樂會 2017-06-16瓦萊里·捷杰耶夫

圣彼得堡馬林斯基劇院首席指揮、藝術總監(jiān),鹿特丹愛樂樂團首席指揮。

捷杰耶夫1953年出生于莫斯科,十幾歲就能登臺彈奏斯克利亞賓、拉赫馬尼諾夫、貝多芬等人的鋼琴協(xié)奏曲。在列寧格勒音樂學院學習指揮,師從伊里亞-穆辛。1976年,23歲的他贏得了柏林“卡拉揚指揮大賽”第二名,自此開始受到國際樂壇的矚目。1978年,他進入基洛夫劇院擔任當時的音樂總監(jiān)泰米卡諾夫的助理指揮,他在基洛夫首演的是普羅柯菲耶的歌劇《戰(zhàn)爭與和平》。1981年,他應邀擔任亞美尼亞國家交響樂團的首席指揮。1988年起,接任馬林斯基劇院首席指揮和藝術指導,同時兼任劇院經理的職責,使劇院重獲生機。1989年7月與PHILIPS唱片公司簽約,首張專輯為穆索爾斯基《展覽會上的圖畫》、柴科夫斯基《雷米尼的法蘭西斯卡》。

1990年8月他指揮波士頓交響樂團在坦格伍德音樂節(jié)演出,這是他作為指揮家在美國的首次亮相。1992年夏季,帶領基洛夫歌劇院樂團敲開了美國大都會歌劇院的大門,而大都會歌劇院成立100多年以來從來沒有外國的歌劇院在那里登臺演出過,捷杰耶夫登上英國《留聲機》雜志的封面,同時,《時代》周刊也對他進行了專題報道。1993年,他在芬蘭創(chuàng)辦了首屆米克林音樂節(jié);在圣彼得堡創(chuàng)辦首屆“白夜之星”國際音樂節(jié)。1994年,他獲選多倫多國際古典音樂獎中的“年度指揮家”獎;被《獨立報》評為“年度音樂家”。1995年,他擔任鹿特丹愛樂樂團首席指揮;獲選《美國音樂》雜志“年度指揮家”。1997年,他成為美國大都會歌劇院的首席客座指揮。同年,他首次應邀參加薩爾茨堡音樂節(jié),指揮維也納愛樂樂團演奏穆索爾斯基的歌劇《鮑里斯·戈都諾夫》。1998年的薩爾茨堡音樂節(jié)上,他和維也納愛樂樂團再度合作,演出了柴科夫斯基的第五交響曲,造成極大轟動。評論認為,他的超水平演出,可以和前輩穆拉文斯基的詮釋相媲美,精彩絕倫。1997年和1999年,他都獲得了俄國藝術最高獎項“金面具”獎中的最佳指揮。2000年,他獲得了俄羅斯“勝利”藝術大獎。

捷杰耶夫作為20世紀杰出指揮家,在國際上享有崇高的聲譽:在日本藝術票選21世紀未來最偉大的指揮家中,捷杰耶夫名列第四;英國《古典CD》雜志評出的20世紀100位杰出指揮家中,捷杰耶夫名列25位,而在目前在世的指揮家中,他名列第四位;他與畢且可夫、普雷特涅夫并稱為當代三大俄國音樂指揮,也是三位將在21世紀獨領風騷的俄國青壯年指揮家。捷杰耶夫儼然成為了俄羅斯歌劇的守護神,在他的指揮下,鮑羅丁、穆索爾斯基、普羅科菲耶夫、里姆斯基-科薩科夫、柴科夫斯基等人的偉大歌劇都有了時代新生命。

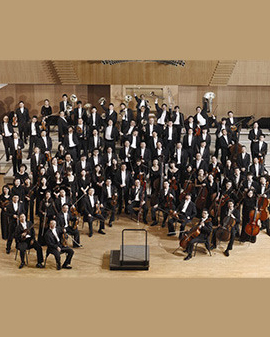

馬林斯基交響樂團

馬林斯基交響樂團的前身是小型宮廷教堂樂隊,后來從皇家宮廷管弦樂團成長為獨立的俄羅斯皇家歌劇院管弦樂團,隸屬于馬林斯基歌劇院。這支管弦樂團的成員大部分為俄羅斯音樂家,自那時起把外國音樂家的經驗運用于自身,令俄羅斯的音樂文化日臻成熟。意大利作曲家和指揮家卡特里諾-卡沃斯帶來樂團的第一個黃金時代。他為創(chuàng)建民族性的俄羅斯歌劇院做了大量奠基工作,并將米哈依爾-格林卡的《為沙皇獻身》搬上舞臺。

瓦萊里·捷杰耶夫恰值“后改革”時期來到劇院,受命擔任馬林斯基歌劇院和交響樂團的藝術總監(jiān)。瓦萊里代表了一種新型的指揮家——集無窮的藝術才賦,廣泛的創(chuàng)造活動和令人難以置信的管理才干于一身。略略數年,音樂智慧和他的演出團體經過巨大努力,已深刻影響了劇院的藝術方針。從馬林斯基的節(jié)目單中消失已久的作品——里姆斯基·科薩科夫的《隱城基捷日的故事》、理夏·施特勞斯的《莎樂美》、莫扎特的《魔笛》、斯特拉文斯基的《夜鶯》重歸醒目的位置,并增添了新的曲目:普羅科菲耶夫的《狂暴的天使》《賭徒》、瓦格納的《帕戲法爾》、肖斯塔科維奇的《卡捷琳娜·伊茲邁洛娃》。除此之外,戲劇演出任務與日漸增多的交響音樂會結成一個整體。馬林斯基劇院“逍遙音樂會”的電視轉播至今仍栩栩如生保留在人們的記憶當中.毫無疑問,馬林斯基劇院交響樂團正逐步贏得世界最優(yōu)秀的交響樂團之一的聲譽。

曲目(以演出現場為準):

9月30日曲目

柴可夫斯基第一和第六交響曲

10月1日曲目

柴可夫斯基第二和第五交響曲

10月2日曲目

柴可夫斯基第三和第四交響曲

溫馨提示:1.2米以下兒童謝絕入場(兒童項目除外),1.2米以上兒童需持票入場。

TAGS: 捷杰耶夫與馬林斯基交響樂團音樂會