- 按演出名稱

- 按演出時間

- 按演出場館

中國首部大型原創多媒體皇家歌舞印象承德?帝苑夢華 常年

中國首部大型原創多媒體皇家歌舞印象承德?帝苑夢華 常年 華藝星空.圣彼得堡國立兒童芭蕾舞劇院《天鵝湖》 2017-07-16

華藝星空.圣彼得堡國立兒童芭蕾舞劇院《天鵝湖》 2017-07-16 大型原創舞劇《北京人》 2017-07-18 至 2017-07-19

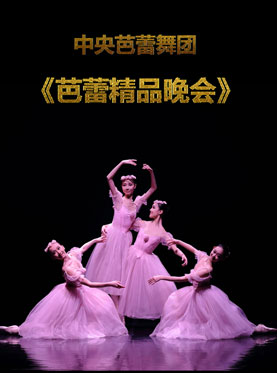

大型原創舞劇《北京人》 2017-07-18 至 2017-07-19 中央芭蕾舞團 《芭蕾精品晚會》 2017-07-29

中央芭蕾舞團 《芭蕾精品晚會》 2017-07-29芭蕾 棱鏡--詳細介紹

人世間最美麗而殘暴的故事,發生在舞者和她(他)的身體之間。

這個故事非常簡單卻又非常繁復,肇始于長時間的自我觀看、使用、塑造和控制。

它的發生經年累月,目的卻在一時一瞬。它的發生異常疼痛,而結果卻是,輕盈的。

《棱鏡》里的三支舞:《爍》、《地圖》和《白》,風格一個較一個急劇,沖突越來越尖銳,像一列刻不容緩的漸強音。

配樂也是如此,從中規中矩的巴赫一直用到噪音和無意義的人聲,乃至驟然的寂靜。

每一支都有十人上下的舞者,薄汗輕衣,有的穿著芭蕾舞鞋,有的赤腳。

《爍》的表達輕盈、淺表,身體全然用于表意和象形,沒有欲念,沒有肉身的負荷,舞者之輕,輕如概念。

他們是彼此的浪潮,又是彼此的島嶼,在深夜的海平面上,一波一涌,而遠處有微光閃爍不休。

我艷羨舞者們自幼年就開始塑造和養成的身體,早已熟練了這一點:還未動,身體已先起了勢,直是山雨欲來風滿樓,縱然聲色不動,也令人感覺到劇烈。

而在《地圖》里,舞者有時會以一種非人的方式移動,他們舞得,就像靜物。

我被當中有一段沙袋之舞擊中了。

半裸的舞者拎著沙袋,以一種不合理的別扭的姿勢移動、旋轉,舉起沙袋、甩動、放下,用肩、用腿、用膝彎碰觸它、承載它。

如果,這支舞果真如編舞者所詮釋的那樣是在描述愛情,那么,這只沙袋與人簡直就像邵之雍對盛九莉說的“所有能發生的關系都要發生”。

沙袋是愛情的具象化,不大,卻可以那樣重,那樣冗余。

每每當人放下它(以為自己可以放下它),下一秒他做的卻是復又拾起、偕攜、依偎,珍之重之。

以文字都無從窮盡的情欲可能,這支舞,很勇敢地,以肉身來嘗試。

肉身的糾結與纏斗中,戀人與戀人在彼此的肉體上采探和掘進,散步和旅行。

你知道的,令我們對一座城市產生眷戀的決不會是它的教堂、橋梁和摩天樓陣,而是當天旅館的門牌、吉他的和弦,微溫的便當,還有街燈照出的一臉黃,是的,我們很沒用,我們記得的永遠只是自己幽微的渴望跟戀慕,針刺般的細小痛楚,以及,猛然出現在腦海中的對方的氣味。

《白》要強勁得多,像是一場戰事。

看吧,每一個姿態都有戰意。

舞者將腰一擰,起身,抬手,提踵,悠悠旋轉,緊接著,在光的劈殺里急速跌落。然后起身,復又跌落。再起身,再跌落。

沖突感之強,完全不肯討觀眾喜歡的表達方式,直白、銳利,是對存在本身咄咄逼人的追問。

白,我想,勢必指的是繃帶之白,裹尸布之白,嬰兒之白,處女之白,幻覺之白以及死亡之白。

舞罷,它的編舞者Nadine Thouin出來謝幕,個頭不高,但是肩寬臀窄,面孔瘦得見骨,斬截、強健,像個阿瑪宗女人,隨時可以騎著馬沖出去殺人的那種。

恩,對的,不是這樣的人,也編不出這樣的舞。

我們的先民當中,最早的舞者,是巫。

巫在曠野上,在火的中央,扭腰擺臀,與天地交媾,于模擬的生殖性的歡愉與疼痛當中,告訴凡人下一年的來龍去脈,災厄與吉兇。巫是祭品一樣的存在,介于神與人之間。

直至今時今日,當舞者在舞,而我長久凝視,也往往產生舞者非我族類的錯覺。

就好像《地圖》的最后一幕,舞臺腳燈漸強至刺眼的杏黃色光影里,一群舞者逐漸變得透明、虛幻并且抽象,超越于塵世,像是下一刻就要飛來或是就要離去,亦幸亦不幸,這是舞者在舞中的宿命。

TAGS: 北京當代芭蕾團當代芭蕾 棱鏡